CHIUSO PER LOUTTO

So Long Lou....

domenica 27 ottobre 2013

giovedì 10 ottobre 2013

TRAVIS

TRAVIS

WHERE

YOU STAND

Red Telephone Box / Kobalt Label Services

***

Quando chiami una band con il nome di battesimo del

silenzioso e malinconico protagonista di Paris

Texas di Wim Wenders, hai già segnato la strada da intraprendere. Il Travis

che fu magistralmente interpretato da Harry Dean Stanton era il simbolo della

fuga dalla nuova luccicante modernità degli anni ottanta, lontano dal clamore

di un matrimonio fallito al suono per nulla moderno (per quei tempi) della

slide-guitar di Ry Cooder, mentre i Travis

che tra il 1997e il 1999 raccolsero l’eredità degli Suede, semplificarono gli arzigogoli

mentali dei Radiohead e aprirono la strada a gruppi come Coldplay e Keane, sono

stati uno degli ultimi veri link tra il brit-stardom degli anni novanta e il

nuovo mondo musicale indipendente degli

anni 2000. Decennio quest’ultimo che li ha visti appartarsi sempre più,

fino a scomparire dopo il 2008 e un disco come Ode to J. Smith che fece

incetta di recensioni entusiaste ma evidenziò anche come il loro percorso

avesse ormai perso il contatto con il grande pubblico. Fran Healey d’altronde non è mai stato uomo da grandi riflettori, e

ha anche saggiamente aspettato cinque anni prima di ricomparire con questo Where

You Stand. Che, nonostante l’autoproduzione (esce per un etichetta di

loro proprietà), segue tutti i crismi della divulgazione massiccia, con la

title-track messa in rete già a da maggio e un secondo singolo (Moving) on air prima dell’estate. Sforzo

importante (non ultimo anche le tante edizioni deluxe previste per l’uscita)

per un disco che segna un deciso ritorno alle origini del loro suono. Il solito

malinconico brit-pop, particolarmente levigato nei suoni e nelle melodie, ma

realizzato da una band che ha scritto pagine importanti del genere. La prima

sequenza di canzoni (Mother-Moving-Reminder)

potrebbe essere quella di un loro greatest hits, ed è solo da Warning Sign che cominciano le

variazioni sul tema, ma anche i primi scricchiolii dell’ispirazione. La

sensazione è che Where You Stand sia

un disco pensato per recuperare il tempo perduto e i clamori dei loro esordi,

magari chiedendo giustizia allo spropositato successo dei ben più furbi

Coldplay. Risultato raggiunto in parte, perché se è vero che le stesse Mother o Reminder sono esempi di come la fine-art

of brit pop non possa prescindere dai Travis, è anche vero che la band

spesso scivola in un dèjà vu (anche altrui, si veda Another Guy che pare 1979

degli Smashing Pumkins o Another Room

che recupera senza nasconderlo i Radiohead persi nel tempo) dando alle stampe

il disco che forse sancisce la fine del loro percorso evolutivo e li promuove

al rango di band storica intenta a riproporre sé stessa all’infinito.

Esattamente quello che stanno facendo quasi tutte le altre band storiche in

fondo.

Nicola Gervasini

martedì 8 ottobre 2013

POLLY SCATTERGOOD

POLLY

SCATTERGOOD

ARROWS

(Mute)

***

L’Inghilterra negli ultimi anni pullula di

personaggi come Polly Scattergood:

ragazze nate con il santino di Bjork sul comodino e una lunga serie di muse

rock e pop (da Debbie Harry a PJ Harvey) da cui attingere a seconda

dell’ispirazione. Ventiseienne dell’Essex, Polly Scattergood ha esordito nel

2009 con il disco omonimo che aveva riscosso qualche buona critica (ma non l’unanimità

che spesso ricevono gli esordi inglesi) e l’attenzione verso un personaggio

eccentrico e sicuramente talentuoso. Arrows potrebbe essere il disco della consacrazione

nel mondo indie, e ha un alto potenziale commerciale, che, per quanto conti

ancora qualcosa nel nuovo mercato discografico, potrebbe anche portarle qualche

vendita interessante. Il sound è sempre un mix di elettronica con occhio

puntato sia sulla new wave anni ottanta che sugli ambienti dance del Manchester

Sound. L’inizio fa ben sperare se siete comunque disposti a entrare in un mondo

fatto al 90% di tastiere e suoni campionati: Cocoon apre le danze con lo spirito di Tori Amos nel motore, la

danzereccia Falling riesce in un

colpo solo ad unire il techno-pop dei primi anni ottanta e i Cure, Machines cala il ritmo e pensa agli

esperimenti elettronici di Kate Bush, Disco

Damnaged Kid promette un ballo che non c’è con buon mestiere. Il disco, dopo

una partenza briosa e intelligente, si adagia poi un po’ troppo nella

riproposizione degli schemi appena elencati, finendo ad affogare in un mare di

tastiere anche quando il brano potrebbe sembrare più che stimolante (Colours Colliding). I momenti di valore

ci sono comunque, il singolo Wonderlust (di

cui gira già da tempo un bizzarro video) ha la forza del tormentone

radiofonico, la piano song Miss You è

dotata di una giusta dose di teatralità brechtiana, ma altrove l’album stenta

un po’ a trovare il colpo del KO. Non è comunque escluso che la sua uscita

possa essere salutata da trombe e fanfare dalla stampa musicale inglese, visto

come riescono spesso ad esaltare fenomeni che poi scompaiono nel giro di due anni,

figuriamoci in questo caso dove comunque c’è della discreta carne al fuoco.

L’attendiamo magari sul palco in Italia per verificarne la tenuta anche dal

vivo.

Nicola Gervasini

domenica 6 ottobre 2013

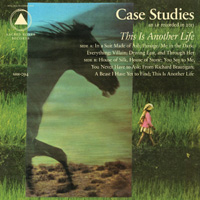

CASE STUDIES

CASE

STUDIES

THIS

IS ANOTHER LIFE

Sacred Bones

***1/2

Non è facile dopo più di dieci anni di produzioni

indie depresse e soporifere (al di là dei grandi valori artistici raggiunti da

molti nomi) convincervi ancora ad affrontare un disco come This Is Another Life dei Case

Studies. Ma se avete ancora pazienza e tempo di spegnere le luci e

lasciarvi trascinare da una musica che fa del sussurro, se non proprio del

silenzio, un arte, magari con la stessa devozione che avete dedicato a un disco

dei National o dei Low (per dare subito un paio di coordinate chiare), allora

anche lo slow-core rivisto e corretto da Jesse

Lurtz e soci potrebbe conquistarvi. Lurtz è già noto come la parte maschile

dei The Duchess And The Duke, autori di due album usciti a fine del decennio

scorso fatti di folk sparato ad alta velocità, tanto da trovarli spesso catalogati

addirittura come garage-rock. Ma la Seattle da cui provengono non è più la

stessa dell’era Cobain, e persa la collaboratrice Kimberly Morrison, Lurtz ha generato un nuovo nickname (già

titolari dell’esordio The World Is

Just a Shape to Fill the Night di due anni fa) per affrontare

un’esperienza che si allontana da quanto fatto in precedenza. Folk magari, ma

fortemente tinto di musica inglese o magari con in testa qualcosa vicino al

mondo di Mark Eitzel. In A Suit Made Of

Ash, il brano che apre il disco, fa capire subito l’indirizzo: pianoforte

in evidenza, sezione archi e canto alquanto votato al melodico, e il resto del

disco cambia solo raramente registro, fin dai tesissimi quasi sette minuti di Passage/Me In The Dark. Quando poi

interviene Marissa Nadler nella

ipnotica Villain il sapore è quello

di una versione più acustica dei Walkabouts, mentre se avete amato le atmosfere

malinconiche del John Grant di Queen of Denmark allora magari vi ritroverete a

casa in brani come House of Silk, House

Of Stone o You Say To Me, You Never Have to Ask (quest’ultimo potrebbe

anche richiamare il Bill Fay recentemente riesumato dall’oblio della storia).

Testi interessanti e sufficientemente folli per giustificare l’incedere impregnativo

del disco, con durate anche oltre i sei minuti non facili da reggere al primo

impatto. Il limite sta ovviamente nella voluta monotonia ritmica del tutto,

come se l’artista non chiedesse, ma proprio pretendesse la nostra attenzione

sempre più bombardata da stimoli on-line. Potrebbe avere ragione Lurtz, e

sapere di riuscire ancora ad apprezzare un disco come This is Another Life potrebbe davvero rappresentare la nostra

salvezza dalla modernità.

Non è facile dopo più di dieci anni di produzioni

indie depresse e soporifere (al di là dei grandi valori artistici raggiunti da

molti nomi) convincervi ancora ad affrontare un disco come This Is Another Life dei Case

Studies. Ma se avete ancora pazienza e tempo di spegnere le luci e

lasciarvi trascinare da una musica che fa del sussurro, se non proprio del

silenzio, un arte, magari con la stessa devozione che avete dedicato a un disco

dei National o dei Low (per dare subito un paio di coordinate chiare), allora

anche lo slow-core rivisto e corretto da Jesse

Lurtz e soci potrebbe conquistarvi. Lurtz è già noto come la parte maschile

dei The Duchess And The Duke, autori di due album usciti a fine del decennio

scorso fatti di folk sparato ad alta velocità, tanto da trovarli spesso catalogati

addirittura come garage-rock. Ma la Seattle da cui provengono non è più la

stessa dell’era Cobain, e persa la collaboratrice Kimberly Morrison, Lurtz ha generato un nuovo nickname (già

titolari dell’esordio The World Is

Just a Shape to Fill the Night di due anni fa) per affrontare

un’esperienza che si allontana da quanto fatto in precedenza. Folk magari, ma

fortemente tinto di musica inglese o magari con in testa qualcosa vicino al

mondo di Mark Eitzel. In A Suit Made Of

Ash, il brano che apre il disco, fa capire subito l’indirizzo: pianoforte

in evidenza, sezione archi e canto alquanto votato al melodico, e il resto del

disco cambia solo raramente registro, fin dai tesissimi quasi sette minuti di Passage/Me In The Dark. Quando poi

interviene Marissa Nadler nella

ipnotica Villain il sapore è quello

di una versione più acustica dei Walkabouts, mentre se avete amato le atmosfere

malinconiche del John Grant di Queen of Denmark allora magari vi ritroverete a

casa in brani come House of Silk, House

Of Stone o You Say To Me, You Never Have to Ask (quest’ultimo potrebbe

anche richiamare il Bill Fay recentemente riesumato dall’oblio della storia).

Testi interessanti e sufficientemente folli per giustificare l’incedere impregnativo

del disco, con durate anche oltre i sei minuti non facili da reggere al primo

impatto. Il limite sta ovviamente nella voluta monotonia ritmica del tutto,

come se l’artista non chiedesse, ma proprio pretendesse la nostra attenzione

sempre più bombardata da stimoli on-line. Potrebbe avere ragione Lurtz, e

sapere di riuscire ancora ad apprezzare un disco come This is Another Life potrebbe davvero rappresentare la nostra

salvezza dalla modernità.

Nicola Gervasini

Iscriviti a:

Commenti (Atom)

Emma Swift

Emma Swift The Resurrection Game (2025, Tiny Ghost Records) File Under: Sophisticated Lady Il rock non è più materiale da bruciar...

-

NICOLA GERVASINI NUOVO LIBRO...MUSICAL 80 UN NOIR A SUON DI MUSICA E FILM DEGLI ANNI 80 SCOPRI TUTTO SU https://ngervasini.wixsite.com...

-

Jonathan Jeremiah Good Day [ Pias/ Self 2018 ] facebook.com/jjeremiahmusic File Under: il nostro disco che suona… di Nicola Gerva...