14/09/2009

Rootshighway

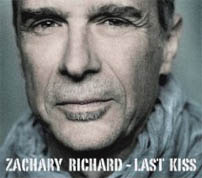

Quando si ama incondizionatamente un outsider storico come Zachary Richard ci si chiede sempre se farebbe davvero piacere vederlo svettare alto nelle classifiche o diventare un fenomeno di massa, probabilmente assaliti da quella naturale gelosia per quel che consideriamo (detto senza troppa ipocrisia) un artista per "pochi eletti". Per cui vien naturale storcere il naso nel sentire i suoni levigati di questo Last Kiss, con i suoi arrangiamenti facili e le canzoni presto memorizzabili, perché dopo anni di vita ai margini, Zachary Richard sembra proprio aver voluto concepire un disco per tutti i palati. Poi leggi pure che il disco termina con un duetto con Celine Dion e si viene colti da improvviso terrore per quello che ci aspetta. Niente paura però, Last Kiss è semplicemente un disco pensato per uscire dalle acque di New Orleans senza perderne troppo il ricordo, un pantano che il precedente Lumiere Dans Le Noir aveva descritto nel migliore dei modi.

E' un disco fatto da canzoni di origine cajùn molto semplici, in cui Zachary esibisce tutta la sua migliore verve melodica, come non lo sentivamo fare perlomeno dai tempi dei suoi album più "radiofonici" e "anglofoni" come Women in The Room o Snake Bite Love. E tranquillizzatevi: è pur vero che la cover di un testo supremo come Acadian Driftwood della Band porta per la prima volta nelle nostre discografie l'odioso canto di Celine Dion (non è la prima volta?...ahi ahi!), ma è pur vero che la versione è degna (produce in questo caso il vecchio volpone Larry Klein) e rispettosa del suo significato (Zachary e Celine l'hanno cantata nel corso delle celebrazioni della fondazione del Quebec), e la Dion fortunatamente dimentica Las Vegas e canta in maniera convinta e senza strafare. Per il resto troverete qui un concentrato pronto all'uso di tutta l'arte di Zachary Richard, dal convincente singolo Dansè che apre le danze (appunto…) fino all'emozionante title-track, passando anche per alcune ottime prove d'autore come The Ballad of C.C. Boudreaux o Sweet Daniel , dove però l'uso della lingua inglese sembra sempre frenare qualche emozione in più.

Per il resto i suoni confezionanti con il pur brano pianista David Torkanowsky lasciano un po' nell'anonimato brani come Some Day o Come To Me, mentre con il coro di The Levee Broke si sfiora anche quel kitsch che si temeva leggendo il nome della Dion nei credits (e invece lei non c'entra in questo caso, vedete a volte come ci si sbaglia con simili pregiudizi…). In ogni caso con Last Kiss Richard sarà ben lungi dal diventare famoso, ma potrebbe davvero rilanciare una carriera che lo vedeva ormai recluso tra i giunchi della propria terra. Ma se volete conoscere la sua vera musica, allora indirizzatevi verso dischi come Cape Enragè o i suoi classici degli anni '70, giusto per capire che di questa versione un po' spolverata e tirata a lucido se ne ha bisogno più per amore del personaggio che per vera necessità.

(Nicola Gervasini)