E’ ormai noto che il Musicofilo, definito dal Robbins come “Colui che non si accontenta di Ascoltare, ma deve anche Avere”, è affetto da alcune patologie ben definite, che sono state così catalogate:

Sindrome del Domopak (o Morbo di Hatù)

E’la malattia causata al musicofilo dalla plastica che copre tutti i cd nuovi del globo, che è stata inventata apposta per essere a prova di bomba e prendersi gioco di lui. E’ durissima, non si spacca con le unghie, sui lati ha delle linguette che se le apri vengono via le linguette, ma la confezione resta intatta. Alcune hanno il filetto rosso da tirare tipo pacchetto di sigarette, viene via con facilità tutta una bella strisciolina che divide in due la plastica, ma continua ad essere impossibile togliere tutto il resto. Alla fine esasperati si usa o un coltello da cucina (dalla cui pratica si fa risalire l’invenzione dei “forati” venduti come Nice Price), o, esasperati, si frantumano i due fragili lembi di plastica che tengono insieme la custodia del cd, rendendone impossibile una corretta e duratura chiusura. Inoltre è matematico che i vari tentativi di rompere la plastica hanno anche portato alla rottura dei dentini interni che tengono il cd, che ora scivola via dalla confezione con estrema facilità, cadendo per terra dal lato registrato seguendo le ferree leggi della “tartina imburrata”. Ovviamente cade sull’unico sassolino sfuggito alle pulizie di primavera di casa, che ovviamente graffia il cd, ovviamente nell’esatto punto in cui il vostro chitarrista preferito inizia il più bell’assolo della sua carriera. La plastica che copre i cd è al momento studiata dalla comunità scientifica internazionale perché, se sostituita al comune preservativo, risolverebbe in un sol colpo i problemi di AIDS e sovrappopolazione. Resta da risolvere la questione di come toglierla finito l’atto sessuale senza rompere nulla anche in quel caso.

Sindrome del Cartonato (o Primo Morbo di Pearl Springsteen)

I progressi della medicina avevano risolto brillantemente l’annoso problema delle copertine di cartone dei vinili, antiecologici e facilmente usurabili, sostituendoli con i box in plastica dei cd, antiecologici e facilmente frantumabili. Ma come al solito i giapponesi hanno voluto dire la loro. E hanno inventato le serie Japan Paper Sleeve, perfette riproduzioni in miniatura (o Bonsai) delle confezioni in vinile, con track-list e credits facilmente leggibili solo con un telescopio nucleare o con lente d’ingrandimento rinforzata, giusto il necessario per rendervi conto che state tentando di leggere il lato scritto in giapponese. I medici occidentali hanno riso di questa strana usanza, dichiarando l’impossibilità che il morbo potesse arrivare in Occidente. Ma a questo punto i Pearl Jam nel 1994 pubblicano Vitalogy, con una copertina di cartone a libretto completamente fuori misura standard che manda a puttane anni di progetti dei mobilieri e falegnami fai da te, con conseguente piccolo meno in bilancio per l’IKEA e piccolo più per la Leroy Merlin. Il morbo è propagato, e nel giro di dieci anni ne viene contagiato il povero musicofilo springsteeniano, che si ritrova tra le mani una serie di copertine di cartone, di nuovo a misura cd, questo sì, ma con il cd sbattuto nella fessura senza alcuna copertura, con grandissima facilità di rompere la copertina (e quella la si sostituisce solo ricomprando il cd) e con altissime probabilità che il cd sfugga dalla confezione, per cui come sopra….ovviamente….tartina imburrata….sassolino….riga su assolo…anzi no…non ci sono assoli degni di questo nome nei dischi di Springsteen…riga e basta.

Sindrome della Sfumatura (Morbo del Coitum Interruptum)

E’ un morbo che si è diffuso fin dai tempi di Elvis Presley per ragioni di programmazione radiofoniche, ma che qualche strano perverso meccanismo della scienza ha fatto sì che sopravvivvesse anche in dischi/canzoni che in radio non ci finiranno mai. I musicofili springsteeniani sono stati tutti segnati in massa da questo morbo nel 1984, e l’escalation orgasmica è ancora studiata dalla comunità scientifica. Ecco uno stralcio di questo studio: Gli Springsteeniani comprano in massa Born In The USA, ascoltano la title-track e rimangono inizialmente freddi e inebetiti davanti a quella tastieraccia, quella batteria a bomba…e poi lui perchè cazzo urla così?... ma dov’è il Bruce sfigato alla The River, quello dimesso di Nebraska?…però…dai…bel testo…e poi qui a metà la canzone comincia ad avere un bel tiro…si vai così…ecco che comincia a pompare la E Street Band…senti come urla di rabbia Bruce..si…si…dai …così…vai Max…senti come rulla Max Weinberg…eccoli…ci sono…adesso li riconosciamo….dai….ecco, coooosssìììì….Max non lo ferma più nessuno!...vai…ora ripartono…e… …e qui la canzone sfuma e finisce. Pare da studi approfonditi che essere interrotti sul più bello durante un’orgia con l’intero numero di maggio di Playboy provochi meno dolore. La sindrome della sfumatura coglie il musicofilo in ogni finale sfumato, con quel bellissimo assolo che si dissolve nel nulla e non saprete mai come va a finire, oppure quando sentite il cantante che urla “One more time!!” e il resto ve lo farete raccontare dal produttore del disco mentre lo torturate a sangue se non tira fuori il resto delle sessions.

La sindrome da ghost track (o Morbo del comecazzosintitola?)

La track list indica dieci canzoni, ma il cd magicamente ve ne fa venir fuori un’undicesima e voi godete felici dell’inatteso regalo. Ma sul libretto di quella canzone non c’è traccia, non c’è titolo, non c’è il testo, potrebbe essere una cover di un brano misconosciuto del 1937 o un brano nuovo di zecca. Il morbo subentra virulento quando vi rendete conto che il brano è il migliore del disco, e le crisi di isteria aumentano quando vi ritrovare al concerto a urlare “Dai, fammi l’ultima!...ma non l’ultima del cd, la 10…cioè, intendo la 11, quella che non c’è….cioè…quella che….a proposito…come si chiama?…si fammi quella….hai capito no?….quella che parla di quella ragazza che… e poi…. non ho capito bene cosa succede dopo perché non c’è il testo e …appunto…cosa cazzo dici alla quarta strofa ? ….”. I medici stanno studiando metodi alternativi al TSO per trattare queste sindromi Il Virus che causa questo morbo è poi stato reso più virulento dall’era grunge (sempre loro), dove la ghost track arrivava spesso dopo circa 20 minuti di silente e paziente attesa, ed era poi qualche cosa di imperdibile come una distorsione, un rutto, una chiacchierata tra amici, un ubriaco che ride, ecc…ecc….La comunità scientifica internazionale benedice che quelli del grunge siano finiti tutti più o meno male (Cornell è dato come irrecuperabile ormai) per questi enormi danni causati alla popolazione dei musicofili. La barbara usanza di mettere la ghost track alla traccia zero, prima ancora che inizi l’intero cd, è stata inventata a Guantanamo, e pare che sia stata più efficace durante le torture di un intero set di dischi di Mino Reitano.

La sindrome da Bonus Track.(o Morbo dell’Allocco)

Morbo pesantissimo e indebellabile, la “bonus track” nasce con l’avvento del cd, come carota per gli asini inventata dall’industria discografica per convincere tutti ad abbandonare il vinile. Compri il vinile? Hai 10 canzoni. Compri il cd? Ne hai 11. L’undicesima era quasi sempre una schifezza…ma averla era importante. Era come essere ammessi ad un club esclusivo, una sorta di tessera VIP. Poi però l’industria è cambiata, e quello che era un morbo tipico delle classi più abbienti, si è trasformato in una piaga sociale. La tragedia è nata intorno a metà anni 90, quando ormai tutti si erano ricomprati tutte le prime ristampe in cd dei classici, e le case discografiche s’inventarono le bonus tracks per invogliare a riacquistare nuovamente lo stesso titolo, e questo fu più o meno l’iter: - ristampa con 3 bonus tracks prese tra outtakes e b-sides, spesso perle nascoste o interessanti brani misconosciuti, oppure singoli altrimenti non ritrovabili su cd. Qui la comunità scientifica lanciò un plauso all’operazione - nuova ristampa con gli stessi tre brani, ma con diabolico inserimento delle “alternate takes”, vale a dire 18 versioni dello stesso brano che si differenziano per uno starnuto al minuto 2 invece che al minuto 3 o perché venne provato un assolo di cornamusa poi tolto dal missaggio finale. Qui la comunità scientifica cominciò a storcere il naso…. - Ulteriore nuova ristampa con versione STEREO e versione MONO dello stesso disco. Il Dottor House per provare gli effetti devastanti che questo provoca, ha ascoltato uno di questi cd in macchina, dove la sindrome diventa virulenta quando ci si rende conto che non vi è differenza alcuna, se non che nella prima versione il chitarrista ti sorpassa sulla destra assieme ad un tir sloveno, nella seconda invece te lo senti lampeggiare dietro come quel Porsche che da mezz’ora ti fa notare che ti devi togliere dalle palle, che lui del Tutor se ne frega, tanto è amico del Tenente dei Carabinieri. La comunità Scientifica qui denuncia l’irreversibilità di un morbo che spinge ad ascoltare lo stesso disco due volte di fila senza ragione alcuna. Sembra che nelle forme più acute gli scienziati abbiano trovato esemplari di musicofili che hanno nella loro vita comprato anche 10 volte lo stesso titolo, pagando 10 volte un copyright che teoricamente bastava pagare una volta sola. A Guantanamo hanno sventato parecchi attentati dell’IRA promettendo cd con nuove Bonus Tracks di Van Morrison ai terroristi.

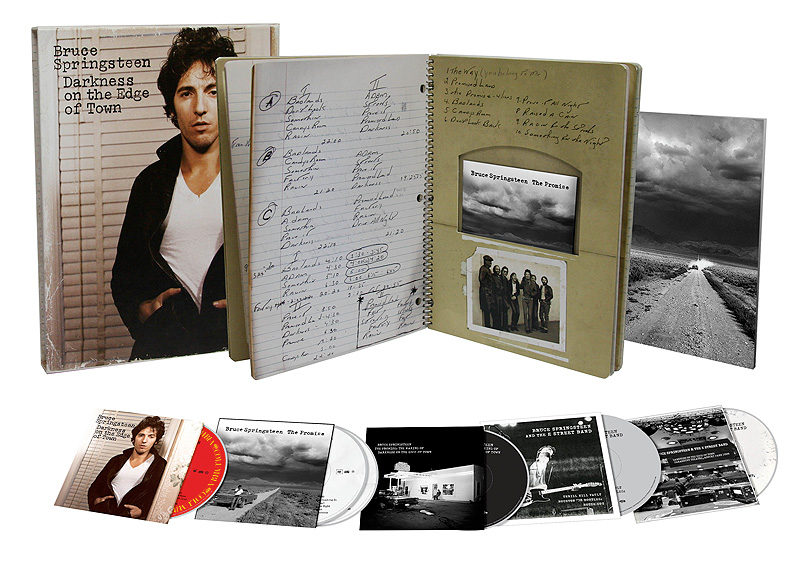

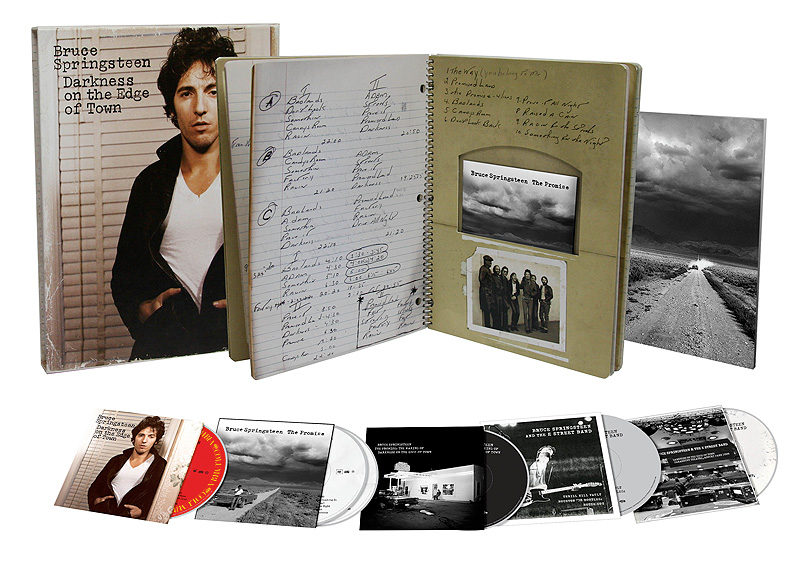

Sindrome da Deluxe Edition (o Morbo di Springsteen)

Oltre la bonus track, c’è la Deluxe Edition, l’Anniversary Edition, fino alle forme più virulente del morbo causate dal Cofanetto/Box. Raschiato il fondo del barile delle tracce aggiunte, le case discografiche s’inventano edizioni fighette con in regalo un cd aggiunto con concerti che il bootleggaro sotto casa vi aveva passato già da 18 anni, e pure registrati decisamente meglio, oppure DVD con il vostro beniamino che racconta la rava e la fava di quello che ha pensato mentre registrava (si calcola con sommaria precisione che un musicofilo visiona tali DVD 0,56 volte nella sua vita). In questo delirio di spese inutili, è subentrato il Morbo di Springsteen, che fa si che i musicofili a lui dediti abbiano visto “cose che voi umani” come cd usciti in versioni con brani in più a distanza di pochi mesi, orrendi Greatest Hits resi comunque irrinunciabili per via degli inediti, mega cofanetti di inediti da cui…ooops…se ne erano dimenticati 3 (ah che sbadati questi discografici!), guarda caso recuperati in un cd riassuntivo da comprare a parte (e non è che i tre brani sono porcate come Part Man, Part Monkey o Happy, no, si erano dimenticati The Promise, il grimaldello per capire tutta la poetica springsteeniana…). Il musicofilo che segue e compra tutto ciò inerte e senza protestare è sotto osservazione da parte delle comunità scientifica perché potrebbe essere l’unico prototipo d’uomo in grado di sopportare anche la vita su Giove e di affrontare una deflagrazione atomica senza bisogno di rifugio.

Vecchie Sindromi debellate

Sindrome del TOK! (o Morbo Vintage)

Causa la crisi di nervi del musicofilo che scopre che il suo vinile preferito salta, o semplicemente presenta un “TOK” continuo. Non serve pulire bene il vinile, il granello che causa il TOK è sempre invisibile e annidato tra i solchi. Il male fu debellato nel 1990 con la fine del vinili e l’avvento del cd, che evita il TOK e salta più allegramente dal minuto 2.15 al minuto 3.47 in caso di polvere. Oggi però esistono musicofili ancora portatori sani di questo morbo, che ancora si ostinano a comprare vinili e ancora asseriscono che si sentano meglio dei cd. I medici hanno effettivamente confermato: il TOK! si sente decisamente meglio con il vinile.

Sindrome del Buco (o Morbo del REC)

Questo morbo è definitivamente scomparso. Colpiva i possessori di musicassette che inavvertitamente schiacciavano il tasto REC al posto del tasto PLAY nel mangianastri, lasciando un buco di silenzio di 1 secondo proprio a metà della loro canzone preferita. Per identificare gli affetti dal morbo bastava notare quali musicofili passavano le giornate a togliere le linguette dalla cassette per impedire la sovra registrazione.

Nuove Sindromi

Sindrome del Download (o Morbo dello scarico otturato)

In principio fu Napster, poi venne il Mulo, oggi se non avete un blog dove far scaricare cd siete dei disadattati. Questa nuova sindrome ha colto i musicofili dotati di un computer e una rete. Bastano un paio di click per poter avere l’intera discografia di tutti gli artisti di cui non ve n’è mai fregato una cippa di nulla. Secondo uno studio del Professor Bittan un giovane di 24 anni ha mediamente sul suo hard-disk ascolti sufficienti a sentir sempre nuova musica fino ai 127 anni, a patto di non smettere la notte s’intende. E’ stato anche sperimentato che se chiedete a questi individui di canticchiare l’ultima canzone che ricordano o che hanno ascoltato, riescono al massimo a ricordare un paio di battute del Ballo del Qua Qua, unico brano ascoltato ben tre volte ai tempi dell’asilo. A Guantanamo obbligavano i terroristi a ricordarsi perfettamente tutti i titoli delle canzoni inserite nel computer di Bill Clinton, pena un week-end con Monica Lewinski.

![]() 6.5)

6.5)